Virus : particule (20 à 300nm) contenant une information génétique capable de pénétrer spécifiquement une cellule vivante afin d'être multiplié par celle ci. Un virus est un parasite obligatoire.

Un virus se présente sous deux formes :

- une forme extracellulaire : le virion (particule virale mature).

- une forme intracellulaire variable.

Cycle de multiplication d'un virus :

le virion se fixe à la surface d'une cellule vivante et introduit son génome dans le cytoplasme.

A l'aide des enzymes de la cellule infectée, le génome viral est répliqué et des protéines virales sont synthétisées. Cet ensemble néoformé s'assemble pour donner de nouveaux virions qui seront relâchés hors de la cellule.

On distingue 3 types de virus spécifiques des organismes :

-virus animaux (peuvent agir sur plusieurs espèces ou être spécifique d'une seule espèce)

-virus végétaux

-bactériophages (virus des bactéries)

- La structure des virus –

Les virus sont constitués par un génome virale (ADN ou ARN) entouré d'une coque de protection, la capside.

Cet ensemble génome capside est appelé nucléocapside.

Certain virus sont en plus entourés d'une membrane lipoprotéique externe.

On distingue ainsi 2 types de virus par leur structure :

- les virus nus.

- les virus enveloppés.

Le génome viral code pour un grand nombre de protéines nécessaires à la réplication du génome, à la formation de la capside (fonctions de multiplication) et à l'altération de la cellule infectée.

L'enveloppe des virus enveloppés provient d'une membrane de la cellule infectée (membrane nucléaire, membrane du réticulum endoplasmique ou de l'appareil de golgi ou membrane plasmique) comportant des protéines virales : les spicules.

1/La capside

La capside est formée d'un ou plusieurs types d'unités protéiques de petites tailles, les capsomères, capables de s'assembler spontanément autour du génome viral.

Les capsomères sont les unités morphologiques de la capside constituées par l'assemblage de sous-unités protéiques identiques ou différentes et disposée géométriquement.

Selon les virus, il existe deux types de structures capsidiques définies par leurs symétries d'assemblage :

- capside tubulaire à symétrie hélicoïdale.

- capside icosaédrique à symétrie cubique.

Cette symétrie de la capside est un critère pour la classification des virus.

Les virus à symétrie hélicoïdale :

Les capsomères sont identiques et s'empilent en spirale en renfermant le génome.

Le tube ainsi formé peut être flexible ou rigide. Tous les virus animaux à symétrie hélicoïdale sont des « tubes flexibles ».

Les virus icosaédriques :

Un icosaèdre est un assemblage de 20 triangles équilatéraux ayant 12 sommets, 20 faces et 30 arêtes.

Les capsomères sont différents :

- les capsomères situés sur les sommets sont les pontons (formés de 5 unités).

- les capsomères situés sur les faces et les arêtes sont les hexons (formés de 6 unités).

Les virus icosaédriques se distinguent les uns des autres par le diamètre de leur capside et le nombre de capsomères.

Le génome virale des virus à structure icosaédrique est associé à des protéines de maintient le tout formant le core.

Les virus complexes :

- les Poxvirus : Ce sont les plus gros virus animaux connus.

- les phages caudés : Les virus des bactéries ou bactériophages ont généralement une

symétrie binaire, soit une queue de symétrie hélicoïdale et une capside icosaédrique contenant

le génome. Au niveau de la plaque basale de la queue il y a des fibres responsables de la fixation spécifique à

la bactérie. Une fois fixé, la gaine contractile (la queue) qui a un rôle de seringue, injecte le génome viral

dans le cytoplasme de la bactérie.

- Les virus à symétrie non déterminée : lentivirus

Les virus du sida (virus de l'immunodéficience humaine ou HIV) ont une capside caractéristique en « tronc de cônes » dont la structure est inconnue.

Après leur libération de la cellule on observe une maturation des protéines de la capside sous l'action d'une protéase virale emportée par les virions. La maturation est indispensable pour que le virus soit infectieux.

2/L'enveloppe virale : le péplos

L'enveloppe virale entoure la nucléocapside des virus enveloppés.

Elle est la résultante d'un bourgeonnement de la nucléocapside à travers l'une des membranes de la cellule hôte.

De nature lipoprotéique, elle a 3 origines lipidiques possibles :

-nucléaire.

-des organelles (RE ou ADG).

-cytoplasmique.

Bourgeonnement de la membrane cytoplasmique : (exemple de la rougeole)

Les protéines de l'enveloppe sont d'origines virales (les protéines cellulaires des membranes sont en général exclus par

l'insertion des spicules). Des protéines virales vont se déposer sur la face interne de la membrane cellulaire, future enveloppe virale.

Les spicules (glycoprotéines) traversent la membrane tandis que les protéines coat (protéines M) forment une couche intermédiaire,

la matrice, qui sera reconnue par le génome virale..

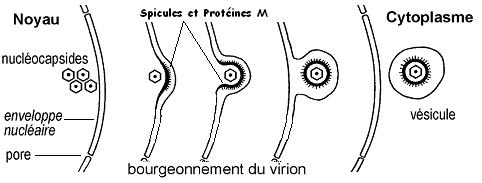

Bourgeonnement de la membrane nucléaire : (exemple des virus de l'herpès)

Les nucléocapsides assemblées dans le noyau bourgeonnent à travers la face interne de l'enveloppe nucléaire.

Les spicules ne traversent pas entièrement la membrane nucléaire mais sont intermembranaires. La formation de la matrice permet

la reconnaissance des nucléocapsides. Le bourgeonnement résulte en une vésicule.

Les protéines de l'enveloppe

- Les spicules :

Les spicules ou péplomères sont des glycoprotéines virales habituellement associées en oligomères

(dimères tritures ou tétramères).

Les spicules sont constitués de trois domaines :

* extracellulaire (partie glycosylée)

* transmembranaire (acides aminée hydrophobes)

* intracellulaire (domaine qui entre en contact soit avec la capside soit avec la matrice).

Fonctions des spicules :

- Porteur de déterminants viraux reconnaissant les récepteurs cellulaires et permettant ainsi la fixation.

- Certains spicules permettent la fusion de l'enveloppe avec la membrane cellulaire à l'aide de séquences d'acides aminés hydrophiles.

- Certains possèdent une activité enzymatique (exemple : activité neuraminidase des virus de la grippe).

– la matrice :

- La matrice renforce la double couche lipidique et stabilise la nucléocapside.

- par ses relations avec les spicules et avec la nucléocapside la matrice intervient au cours de l'assemblage des futurs virions.

Les virus enveloppés sont sensibles aux détergents et aux acides qui dégradent l'enveloppe lipidique. Les virus nus sont plus résistants par leur capside.